Nous ne créons rien. Ou plutôt, rien de neuf : ici ou ailleurs, d’innombrables collectifs ont inventé des méthodes pour se (dé-)former ensemble, enseigner, apprendre et mettre en commun les connaissances, les idées et les savoir-faire. Pour s’émanciper, prendre soin des formes de vies et des luttes terrestres.

Dans cette page, que nous continuerons d’alimenter avec nos expériences de chantiers, vous trouverez différentes sources d’inspiration.

Les chantiers de « Reprise de savoirs », ancrés dans une histoire récente, font émerger la mémoire d’expériences et réflexions plus anciennes, certaines appartenant au passé et toujours inspirantes, d’autres en cours. Ces initiatives ont souvent surgi dans des temps cruciaux de l’histoire politique et sociale, des moments où se sont affirmés dans l’action des idéaux d’autonomie politique et de liberté. Elles laissent des traces, elles construisent des savoirs, une éducation populaire, que l’accaparement et les tentatives d’arasement des connaissances dans des institutions normalisées et excluantes n’ont pas effacées.

Nous désirons défricher ces sources, cette mémoire vivante pour en retenir les enseignements pour les temps que nous vivons et en irriguer nos pratiques et nos pensées. Nous souhaitons rassembler et partager sur cette page une version ouverte à des témoignages et des informations concernant des expériences de subversion des savoirs dominants, des lieux de production de savoirs autonomes, des expériences politiques et poétiques de « reprises de savoirs ».

Les écoles zapatistes

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?

Les écoles zapatistes sont nées dans le contexte du soulèvement zapatiste de 1994 dans les communautés autonomes du Chiapas au Mexique ; la résistance politique, économique et culturelle face aux politiques néolibérales et aux programmes clientélistes de l’Etat ; la lutte pour la terre et l’autonomie des communautés paysannes du sud-est mexicain. Dès les années 70, dans les régions rurales les plus pauvres du Chiapas, émergent des discours pédagogiques éclectiques aux marges des institutions étatiques. L’inefficacité, la négligence et le racisme constitutif des services d’éducation nationale ont favorisé le développement de pratiques d’alphabétisation alternatives aux programmes officiels. Ces pratiques furent impulsées par une multiplicité d’acteurs : des catéchismes d’une Église fortement influencée par les demandes de justice de la Théologie de la Libération, jusqu’aux représentants locaux des organisations syndicales paysannes de tradition maoïste ; le tout dans un cadre de convergence continue entre des langues et des coutumes autochtones multiples. Puis, avec le soulèvement armé de l’EZLN en 1994, les communautés organisées affirmèrent à la fois une rupture directe avec l’appareil d’Etat, et la récupération, la radicalisation et la réinvention ultérieure d’un tel héritage d’expériences pédagogiques alternatives. En 1997, après les tentatives infructueuses de dialogue avec le gouvernement, dans un contexte d’extrême précarité, d’attaques paramilitaires constantes et d’harcèlement militaire persistant, les zapatistes lancèrent leur projet d’éducation autonome, en expulsant aux enseignants « officiels » de leurs villages et en formant a leur place des « promoteurs » communautaires pour répondre aux besoins locaux et pour prendre en charge la coordination de l’apprentissage collectif. À partir de ce moment, petit à petit, des écoles autonomes furent formées dans les diverses communautés de tout le territoire zapatiste.

Il s’agit d’un projet politique intégral. Non pas d’un projet exclusivement éducatif, mais d’une série d’expériences pédagogiques inscrites dans le pari politique de l’autonomie et de l’auto-gouvernement, et cela à travers :

– le refus catégorique des institutions du système national d’éducation ;

– l’organisation scolaire soutenue par le travail collectif et la participation communautaire ;

– un modèle asalarial : la communauté garantit la subsistance du promoteur (l’hébergement, la nourriture, etc.) et couvre les frais du transport et de l’équipement, mais il n’y a pas du salaire fixé à l’avance ;

– la nomination et la coordination locale des éducateur.ices (pas d’assignation ou de gestion centralisée, les promoteurs sont des personnes avec une vocation pour l’entraide ou l’enseignement, reconnus et approuvés par l’assemblée communautaire) ;

– la collaboration communautaire dans la définition du contenu des programmes scolaires ;

– le rejet de la certification, et des mécanismes de compétence méritocratiques (comme les « bulletins de notes », les examens ou les évaluations standardisées) ;

– les classes multi-niveaux (pas de séparation par âge) ;

– le pragmatisme pédagogique : l’invention de méthodes pour répondre aux situations concrètes ;

– la réappropriation et le renforcement de l’histoire, des langues et des coutumes autochtones ;

– la prise en compte des calendriers agricoles et des festivités traditionnelles ;

– l’accentuation du lien avec les luttes territoriales ;

– la contextualisation des connaissances pour répondre aux demandes sociales des familles ;

– la formation non-spécialisée, non-professionnelle, axée sur les pratiques de subsistance et inscrite dans une socialité politique et militante.

Ce qu’on peut retenir pour les chantiers-pluriversité

L’indissociabilité du projet politique et de la méthode pédagogique ; l’importance fondamentale de l’organisation communautaire de base qui soutien l’expérience éducative ; la prééminence des demandes sociales, des exigences territoriales et des pratiques de subsistance dans la dynamique scolaire ; l’espace pour la réinvention et l’imagination créatrice pour adresser des problématiques concrètes.

En savoir plus

Cahiers de la Petite École Zapatiste : http://ztrad.toile-libre.org/

Sixième Déclaration de la Forêt Lacandone : https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2005/06/30/sixieme-declaration-de-la-foret-lacandone/

Article de Bruno Baronett sur l’éducation zapatiste : https://journals.openedition.org/cres/2341

Source de l’image principale : http://confluences81.fr/2018/12/07/les-zapatistes-ecrivent-aux-gilets-jaunes/

Agir Tous pour la Dignité du Quart monde (ATD Quart monde)

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?

Agir Tous pour la Dignité, une association plus connue sous l’acronyme d’ATD Quart Monde. Depuis sa création en 1957, ATD rassemble des personnes ayant (eu) l’expérience de la grande pauvreté et de l’exclusion, et des personnes ne connaissant pas la misère. Elle fut fondée par le prêtre Joseph Wresinski (1917-1988), un descendant d’une famille pauvre d’immigrés polonais et espagnol, dans la cité d’urgence Château-de-France à Noisy-Le-Grand (banlieue parisienne). Le mouvement s’est depuis étendu et est aujourd’hui présent dans 32 pays sur les 5 continents. S’apparentant à des bidonvilles, les « cités d’urgences » comme celle de Château-de-France avaient été construites dans les années 50 dans l’attente de logements sociaux et les familles y vivant connaissaient une grande précarité. Dès ses débuts, ATD se démarque d’autres institutions présentes sur place par sa philosophie : il ne s’agit pas d’une œuvre caritative ou d’assistanat, mais plutôt d’un « mouvement » qui vise à faire reconnaitre la pensée et l’expérience des personnes vivant dans la pauvreté. Cette reconnaissance est considérée comme indispensable aussi bien à la société et qu’à leur dignité. Ainsi, au lieu de distribuer soupe et vêtements, ATD préfèrera construire avec les habitants des lieux de partage et d’apprentissage, comme les bibliothèques de rue qui sont un dispositif encore fréquemment utilisé aujourd’hui. Les bénévoles d’ATD se rendent de manière régulière près de ces bibliothèques où iels animent des ateliers avec les enfants et en profitent pour rencontrer les parents. Un autre exemple d’actions d’ATD est celui des personnes salariées (ou non) qui vont vivre auprès des personnes précarisées avec l’intention de tisser des liens avec les familles. Un point important ici est que la démarche d’ATD ne consiste pas à « inviter » les personnes vivant dans la pauvreté à venir « bénéficier » ou « participer » à telle ou telle activité. Toutes les actions commencent par aller directement à la rencontre des personnes isolées par la misère et de témoigner auprès d’elles d’une présence solidaire et militante. C’est à partir des quartiers populaires et des activités qui s’y déroulent qu’est construite à la fois la pensée, le militantisme, et l’action.

Le deuxième temps de toutes les actions d’ATD consiste à permettre à chacun.e de se reconnaitre dans un collectif. Les Universités Populaires Quart Monde (UPQM) sont importantes ici. Il s’agit d’un lieu où l’on rencontre des personnes vivant les mêmes réalités et où l’on travaille la pensée, l’expression, le dialogue à partir de l’expérience de vie, en petit groupes, grâce à des animateurs.rices qui répartissent et encouragent la prise de parole. Dans ces universités, des méthodes d’éducation populaire sont utilisées. Par exemple, dans le cadre du réseau écologie et pauvreté, des arpentages ou des adaptations de la fresque du climat ont été mis en place. Cette dernière a donc vu le jour après de nombreuses sessions de discussions, essais et adaptations avec des militant.es quart-monde qui connaissent notamment des particularités dans les préoccupation et dans les modes d’apprentissage, d’attention, et de communication des personnes en situation de pauvreté. Enfin, le lien entre « l’intérieur » et « l’extérieur » de l’association est particulièrement important et se fait de plusieurs manières. Les séances plénières des UPQMs font dialoguer un spécialiste du thème choisi et les membres du mouvement. La position de l’invité est aussi délicate qu’importante : il ou elle doit d’abord écouter, pendant généralement une heure, avant de pouvoir réagir en reprenant ce qu’il ou elle a entendu pour ajouter, incorporer son savoir.

Sur le croisement entre les savoirs et les pratiques

Un autre dispositif mis en place par ATD consiste en des ateliers-formations de « croisement des savoirs », qui partent du principe que les militants ont un savoir de par leur expérience, les professionnels de par leur formation, et les universitaires de par leur recherche. En croisant ces trois types de savoirs, l’objectif est d’arriver à une analyse plus juste des situations vécues. Durant ces formations, les militants Quart Monde sont payés pour travailler sur un thème particulier (par exemple l’aide à l’enfance) avec des professionnels et/ou des scientifiques. Ils suivent ensemble une certaine méthode pédagogique leur permettant de confronter leurs représentations, leurs points de vue, leurs manières de faire, leurs expériences pour finalement établir les points d’accord et de désaccord, le plan d’action, ainsi que de futures pistes de travail. Enfin, de manière plus institutionnelle, ATD relaye et faire connaitre la voix des militants en siégeant dans des instances politiques comme l’UNESCO, le Conseil économique et social, ou l’Assemblée. Ce travail de plaidoyer joue sur les politiques et les budgets publics.

Ce qu’on peut retenir pour les chantiers-pluriversité

La composition d’un groupe, on le sait, façonne la connaissance qu’il produit, ainsi que ses revendications et ses actions. Cependant, tout le monde n’est pas égal face à la participation, qu’elle soit scientifique, politique ou militante : s’exprimer, formuler une pensée, donner de son temps, accéder à une formation, dépendent de conditions socio-matérielles inégalement réparties. La question de l’inclusion se pose alors, et elle n’a rien d’évident. Comment transformer les cercles affinitaires en des spirales, voire en des structures polymorphes, plus rhizomiques que circulaires ? Quelles techniques de repiquage inventer pour les pluriversités, pour faire-avec, faire-pour, faire-par un plus grand nombre ? Ce sont ces questions qui ont motivé notre intérêt pour ATD. Mis à part l’aspect peut-être traditionnel et institutionnel d’ATD, ce que nous pouvons retenir de ce mouvement pour les chantiers-pluriversités est une conception de l’inclusion basée sur le déplacement, sur le repiquage, sur la rencontre. S’il on veut pouvoir se « dé-former » et investir des espaces multiples de recherche, d’enquête, de réflexion, d’échange et de discussion qui enclenchent diverses mutations socio-écologiques, il faut aussi se donner les moyens de reconfigurer les structures, les espaces, et les dynamiques qui invisibilisent la présence, la parole, l’expérience, l’existence de certaines personnes. Reconnaître celles des personnes qui ne sont ni militantes, ni désertrices, ni universitaires est d’autant plus nécessaire que ces dernières sont nombreuses et que l’on ne peut muter sans elles et eux. Ces personnes ont beaucoup à nous apprendre, elles ont besoin de nous nous avons besoin d’elles pour avancer et nous décaler, nous déformer.

En savoir plus

Site général d’ATD Quart Monde : https://www.atd-quartmonde.fr/

Source de l’image d’accueil : https://www.atd-quartmonde.fr/le-nord-pas-de-calais-retrouve-son-universite-populaire-quart-monde/

L’Université de Vincennes

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?

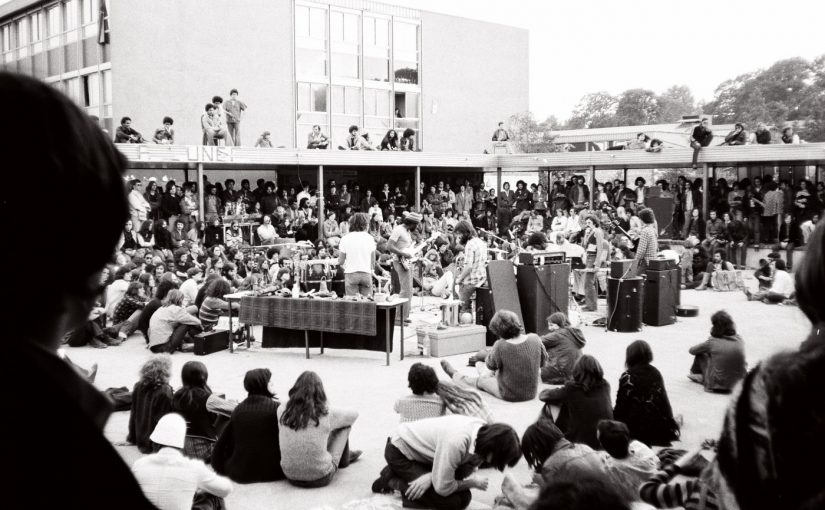

L’après mai 68 a révélé l’immense malaise dans les Universités trop élitistes, magistrales, gérontocratiques et intellectuellement conservatrices. La loi d’orientation des Universités (12 novembre 1968), organise leur autonomie et leur cogestion (enseignants, personnels étudiants). Vincennes (Sciences humaines et sociales), mais aussi Dauphine (économie et gestion) et Marseille Luminy (sciences) vont alors servir d’universités nouvelles et expérimentales, supposée influencer ensuite les autres universités. Le montage administratif et les travaux se font en dehors des règles habituelles dans l’État. Une fois la conjoncture révolutionnaire passée, l’établissement sera de plus en plus amené à se normaliser.

Chronologie

– Un gouvernement déstabilisé par mai 68 qui mène une stratégie de retour à l’ordre : en offrant « un os » aux étudiants agitateurs loin du quartier latin (De Gaulle disait que « Vincennes c’est pour les emmerdeurs) ; en offrant un espace d’expérimentation à des universitaires radicaux qui avaient soutenus mai 68.

– Un petit groupe d’universitaires va monter un projet pédagogique et institutionnel entre juillet et fin 1968 autour d’Hélène Cixous. Un deuxième cercle de 39 universitaires (dont le « noyau co-optant » composé de H Cixous, J. Julliard, P. Domergue, B Cassen, M. Serres, A. Badiou, J-C. Passeron, R. Castel) est chargé de recruter 195 enseignant.e.s en octobre 1968.

– En été-automne 1968 : un lancement est subi, sans longue préparation, une opportunité à saisir face à un pouvoir ébranlé. 8000 étudiants sont inscrits dès la rentrée de décembre 1968. Le transfert à St-Denis a lieu en 1980.

– L’université est installée dans le bois de Vincennes, sur un ancien terrain militaire. Les bâtiments ont été construits en 1968-69, rasés en 1980.

Nouveautés clés dans l’enseignement supérieur

– une université ouverte aux non-bacheliers (1/3 des inscrits dans les 6 premières années) avec de nombreux étudiants salariés (cours le soir et le samedi) ;

– une ouverture sur le monde contemporain et des disciplines jusque-là pas ou peu enseignées ou valorisées à l’université (psychanalyse, sociologie, linguistique, géopolitique, arts, urbanisme, culture anglophone contemporaine, etc.) ;

– des groupes restreints et une large liberté de choix offerte aux étudiants pour définir leur parcours ;

– des départements plus ou moins favorables à la participation étudiante (programme, évaluations, etc.) ;

– une université ultra-politisée, où l’on apprend autant hors des cours (activisme) que dans les cours.

Un témoignage d’une étudiante

Josette Pessis, lettre parue dans Libération le 24 mars 2009 :

Vincennes a changé ma vie ! Fille d’ouvrier de Renault-Billancourt, j’ai arrêté le cours complémentaire en 3e, à 14 ans, un an d’école de sténodactylo, et à 15 ans les neuf heures quotidiennes de boulot dans le milieu étouffant des employées de bureau. Quatre années ont suffi (et Mai 68 en prime) pour me faire attraper un sac à dos, lever le pouce et partir deux ans en voyage. Mais il y a eu le retour et que faire alors ?Vincennes venait d’ouvrir, on y acceptait les non-bacheliers ayant travaillé plusieurs années. Une porte s’ouvre sur un autre monde, et quel monde ! Le savoir certes, mais aussi les idées, les débats, la politique, les profs et étudiants étrangers. J’avoue pourtant que le début de la première année en 1970-1971 (j’avais repris un boulot de secrétariat neuf heures par jour, et je n’allais à la fac qu’aux cours de 19 heures à 22 heures, après le métro et la navette de bus du château à la fac), a été un peu un choc : côtoyer les «vrais» étudiants qui parlaient un autre langage, me faire remettre à ma place (à juste titre) par un prof après un exposé pour avoir manqué de sens critique, débarquer le soir et trouver les cours remplacés par une AG… Mais très vite l’effervescence et le bouillonnement de Vincennes m’ont fait rentrer dans les rangs des «vrais» étudiants et militants de la fac.Étudiante en histoire, des profs m’ont marquée : M. Rebérioux, J. Bruhat, C. Mossé, J. Devisse, J-L. Flandrin, P. Sorlin… les uns par leur savoir, les autres par leur pédagogie, d’autres encore par leur sens de la relation humaine.

Après ma maîtrise, j’ai décidé de passer le capes et l’agrégation. Vincennes était mal vue du jury des concours en général, mais lorsque celui-ci a appris qu’une non-bachelière était admise à l’oral de l’agreg, ce n’est sans doute pas par hasard qu’il fit de moi la première recalée ! Un certain professeur d’histoire moderne, bien connu pour son appartenance à l’Action française, m’a royalement octroyé un 0,5 sur 20 pour un exposé, qui, bien que pas très brillant, je l’avoue, sur la question hors programme, valait quand même bien sans doute le 1 sur 20 qui m’aurait permis d’être agrégée. Au moment de la proclamation des résultats, il n’a su que me reprocher de n’avoir pas mentionné que : «Philippe IV d’Espagne était homosexuel bien qu’ayant eu de nombreuses maîtresses»…J’ai quand même eu le capes et enseigné avec beaucoup de bonheur.Et pour en revenir au début de ce texte, qu’aurais-je fait de ma petite vie si Vincennes n’avait pas existé ?

Ce qu’on peut retenir pour les chantiers-pluriversité

Ce qui nous inspire, dont on souhaite hériter : l’ouverture aux jeunes salarié.es et la possibilité d’une « deuxième chance », la parole libérée et l’espace d’émancipation des – par les – savoirs grâce au relâchement du pouvoir mandarinal, la capacité à exploiter une conjoncture de crise pour créer un nouvel espace.

Ce qu’on n’a plutôt pas envie de reproduire : la domination des savoirs théoriques et l’absence des savoirs de la subsistance et du ‘s’organiser ensemble’, le faible pouvoir des étudiant.e.s dans les choix pédagogiques, les guerres intestines entre clans gauchistes et communistes, la dépendance financière et institutionnelle à l’État (qui en fait un lieu soupape de la contestation puis siffle la fin de la récré en 1980).

En savoir plus

Site principal : http://www.ipt.univ-paris8.fr/hist/article-Faucherre.htm

Artières Ph. et Zancarini-Fournel (M.) (dir), 68. Une histoire collective. 1962-1981. Paris, La Découverte, 2008.

Djian Ph (dir.), Vincennes. Une aventure de la pensée critique. Paris, Flammarion, 2009.

Soulié Ch. (dir.), Un mythe à détruire ? Origine et destin du Centre expérimental de Vincennes. Presses Univ. de Vincennes, 2012.

Source de l’image principale : http://www.rvdv.net/vincennes/?page_id=930

Imider : les traditions berbères comme outils de contestation

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?

Les descendants de la tribu amazigh des Aït Atta habitant à Imider : bien que la mine d’argent contre laquelle les habitants d’Imider luttent se soit implantée en 1969 et que les premières mobilisations d’ampleur aient commencé en 1986 (sit-in de 40 jours contre le forage de puits), la lutte a pris une nouvelle tourne à partir de 2011. A cette époque, les problématiques d’accès à l’eau des habitants d’Imider étaient inédites, et la mobilisation s’est fortement amplifiée en donnant lieu à une occupation. Cette occupation a aussi été le lieu de réappropriation de pratiques berbères traditionnelles qui sont au fondement de la politique du mouvement de contestation d’Imider.

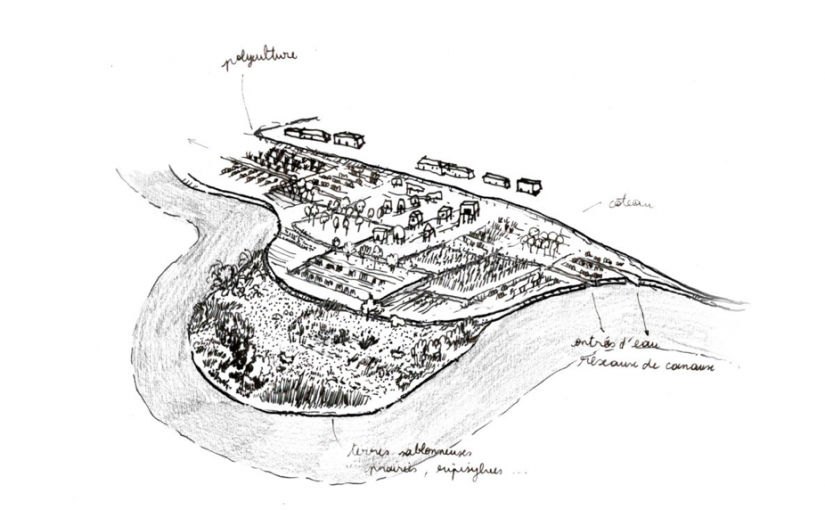

A 300 kilomètres au sud de Marrakech, dans une région montagneuse amazigh sur le territoire d’Imider, existe la plus grande mine d’argent d’Afrique. Cette mine est active depuis 1969. Tout autour, la terre semble infertile, tellement le territoire est aride. Pourtant, cette terre est habitée, et les communautés berbères qui y demeurent savent pourquoi leurs ancêtres se sont installés ici. Quand on creuse la roche, on découvre vite que l’eau y est en fait abondante. Les ancêtres des habitants ont légué un ensemble de canaux souterrains permettant de cheminer l’eau pour que tout le monde y ait accès pour cultiver. Mais aujourd’hui, plus les habitants d’Imider creusent, moins ils trouvent de l’eau. De plus, les neiges se font de plus en plus rares. L’eau de cette terre a été appropriée et polluée par cette énorme mine d’argent, qui détruit tout ce que cette terre a d’habitable. La mine ne cesse de s’étendre depuis les années 1980, et consomme aujourd’hui 1 million de mètres cubes d’eau, soit 12 fois d’eau plus que l’ensemble des habitants d’Imider. A la surconsommation des nappes phréatiques s’ajoute la pollution : mercure, plomb, cadmium, antimoine, arsenic sont libérés par l’extraction et rejetés dans la nature causant de plus en plus de maladies et de cancer à Imider. Pour les communautés berbères habitant ce territoire, une lutte a commencé en 1986, et se poursuit encore aujourd’hui. Les vannes du mont Alban, dont la nappe phréatique a été pompée pendant des années, ont été arrêtées en 2011 par les militants d’Imider. Depuis s’y déroule une occupation au sein de laquelle des pratiques traditionnelles berbères d’éducation populaire politique et de démocratie directe se réinventent par les personnes en lutte.

Ce qui nous intéresse ici, ce n’est pas tant l’invention d’une pédagogie alternative, mais plutôt la réappropriation par des communautés « indigènes » de pratiques ancestrales dans le cadre d’une mobilisation pour défendre l’habitabilité de leur territoire. Sur le mont Alban, occupé depuis 2011, ont été construites une cinquantaine de maisons, érigées de part et d’autre des conduites d’eau de la société minière. Au sein de ce camp militant, se trouve un quartier réservé aux femmes, un potager collectif et une sorte de petite forteresse (kasbah) d’architecture berbère. Ce camp s’organise autour de l’agrew, l’assemblée démocratique du dimanche, directement héritée des coutumes berbères. A l’origine, l’agrew était essentiellement l’espace où les notables se retrouvaient pour discuter de leurs affaires. C’était une assemblée d’exclusion, qui servait essentiellement aux puissants à gérer la cité. L’agrew d’Imider est au contraire un espace dont la première volonté est l’inclusion, des femmes, des enfants, et de tous ceux et celles qui traditionnellement ne participaient pas. Ces assemblées s’articulent autour de 6 principes à même de répondre à des enjeux de transmission de savoirs, de connaissances, de pratiques démocratiques et de mobilisations. Le premier principe de l’agrew est le rassemblement des habitants dans un grand cercle qui veut réunir tout le monde. Le cercle représente l’égalité des habitants, il est censé gommer les hiérarchies, voir les abolir. En réalité, ce cercle n’est pas ouvert à toutes et tous, car les pouvoirs publics et les représentants de la société minière n’y sont pas les bienvenues (déso Latour). En cela, c’est un outil d’émancipation collective pour se former une opinion politique s’élaborant depuis la base, depuis les expériences vécues, depuis la parole des marginalisés, qui se donnent mutuellement des armes politiques pour se défendre face aux groupes dominants. Le second principe de l’agrew d’Imider est celui de l’absence formelle de vote. Le vote est selon eux un outil qui consiste à exclure une minorité. Ce principe permet de remettre en cause la légitimité sur laquelle se base les élus communaux. A la place du vote (principe 3), il est préférable d’entendre tout le monde, et se forger une opinion à partir du moment où tous et toutes auront parlé. Des personnes sont dès lors chargées de prendre en notes (principe 4) toutes les paroles exprimées, pour ensuite essayer de trouver une décision collective (principe 5) qui permet de ne léser personne. Enfin, le dernier principe est celui de la volonté d’hériter de leurs traditions d’une certaine façon. Celui-ci est formulée comme suit : « Il n’y a ni haut, ni bas, malgré l’immense respect que l’on réserve aux anciens de nos tribus. Nous croyons dans une complète égalité ».

L’agrew permet de résister à l’État moderne de diverses façons. Il permet d’abord de déjouer les tentatives d’individualisation des militants d’Imider, et permet de refuser la désignation de représentants avec lesquels l’État et la société minière pourraient discuter. Faire l’agrew, c’est tout mettre à plat, faire disparaitre les volontés de chacun pour que n’apparaisse plus qu’une seule voix collective, une voix de communauté, permettant également de formuler des revendications toujours plus fortes, un refus toujours plus radical. L’enjeu est aussi ailleurs : les institutions horizontales, basées sur la démocratie directe, sont des traditions bien antérieures à celle de l’État. À Imider se joue un conflit sous-jacent, qui concerne bien des lieux au Maroc. D’un côté, l’État moderne tente de se renforcer, et se déclare, au nom du modernisme issu de la période coloniale, en droit de gouverner et de s’approprier les territoires indigènes, de l’autre, une population encore importante est structurée par son histoire « tribale », plus ou moins lié à la question de l’appartenance berbère. Le conflit de l’eau et de l’accès aux ressources donne virtuellement à voir celui des nombreux conflits de mondes qui se joue au Maroc. L’exemple d’Imider résiste doublement à l’impérialisme de l’État, car les pratiques d’émancipation qui y sont menées se réinventent depuis l’héritage berbère. Les termes du modernisme sont refusés.

Ce que l’on peut retenir pour les chantiers-pluriversité

L’exemple de l’agrew permet d’avoir une grande exigence politique dans les pratiques de luttes et d’émancipation : pas d’éducation populaire sans intersubjectivité, pas de contestation sans individus éclairés, pas de mobilisation sans avoir entendu la parole de toustes. Il nous apprend aussi que la question de l’héritage et de la tradition mérite d’être réinvesti. Comment résister à la centralisation de l’État, comment se former sans penser comme un État ? Depuis quelles coordonnées de sens, depuis quelles pratiques populaires ? Il s’agit peut-être d’enquêter sur ce que nous avons perdu, en premier lieu sur les communautés auxquelles nous n’appartenons plus, pour essayer de retisser des attachements depuis des pratiques et des savoirs à même de décoloniser l’imaginaire de l’éducation et de la transmission. Se déformer, c’est peut-être avant tout se décoloniser, arrêter de penser comme un État, sortir l’État de soi pour trouver d’autres pistes désirables. Sans penser qu’il s’agit toujours de tout réinventer. Beaucoup de choses sont encore disponibles si nous apprenons à ajuster nos regards.

En savoir plus

Film Amussu de Nadir Bouhmouch.

Rapport du CMA, Imider,

spoliation

des

ressources

naturelles

et

résistance

populaire : http://www.gitpa.org/web/LE%20DECEMBRE%202013%20%20MAROC%20IMIDER%202.pdf

Soraya El Kahlaoui et Koenraad Bogaert, Politiser les marges. Le cas du mouvement « sur la voie 96 » d’Imider : https://journals.openedition.org/anneemaghreb/5555

Article de Celia Izoard sur Mediapart : https://www.mediapart.fr/journal/international/160819/imider-au-maroc-la-plus-grande-mine-d-argent-d-afrique-assoiffe-les-habitants

Article de CADMT : https://www.cadtm.org/Maroc-l-histoire-d-une-lutte-Le-mouvement-contre-la-mine-d-Imider-dure-depuis

Article de Mohammed Benidir, « Entre délibération, contestation et délégation. Les assemblées dans un mouvement contestataire contre l’exploitation minière dans le Sud-Est du Maroc » : https://www.participation-et-democratie.fr/system/files/2017_1c_benidir_0.pdf

Source de l’image principale : https://www.cadtm.org/Maroc-l-histoire-d-une-lutte-Le-mouvement-contre-la-mine-d-Imider-dure-depuis

Eco-fiction sur la Loire à Bou

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?

Résidence d’auteur « Bou 2040 : commune écologique ? »

Bou, dans l’est d’Orléans, commune de 1000 habitants entourée par la Loire, en 2040.

Série d’ateliers, rencontres et événements d’éducation populaire, employant l’éco-fiction pour orienter l’expérience politique du futur mené dans le village . L’éco-fiction est définie par le résident Marin Schaffner comme un genre narratif qui projette dans des univers futurs, parallèles ou alternatifs, qui sont écologiques.

Y participent : Marin Schaffner (auteur et éditeur, ethnologue de formation), le maire de la commune , quelques adjoint·es, quelques citoyen·nes, jeunes et moins jeunes Boumien·nes, les enfants de l’école primaire de Bou, amis et amies déserteurs (énergéticien·nes, architectes, paysagistes, etc.), ainsi que les associations du village (historiens, artistes, mariniers, naturalistes, etc.). Au total, 70-80 personnes participent de manière plus ou moins active à la résidence, en plus des 90 enfants de l’école avec lesquels divers ateliers sont menés – soit environ 1/10 de la population de Bou. La composition demeure ouverte, l’équipe continue d’embarquer un maximum de personnes dans le projet.

Chaque période de résidence (5 jours par mois pendant 9 mois, au rythme des saisons) porte sur un thème différent : eau, santé, biodiversité, énergie. Le but est de construire des lieux de rencontre, des espaces politiques, pour co-construire des imaginaires politiques et écologiques qui nous lient et relient aux lieux et ses habitant·es, des initiatives qui demeurent dans le temps, des alliances politiques qui rendent possibles les imaginaires souhaités dans le long-terme.

Contexte et Méthode

| rencontre avec un village de bords de Loire récupéré par une liste citoyenne aux dernières élections municipales, et portant une envie commune d’imaginer les autonomies futures du village.

| milieu prêt à accueillir une telle initiative( liste citoyenne intéressée par les questions écologiques) ; dispositif de résidence d’auteur financé par Ciclic (Agence régionale du livre).

| Bou en tant que village entouré par le vif courant d’un fleuve, La Loire, et ses diverses crues ont poussé à la construction d’une levée (digue de protection contre les inondations) . Le fleuve repose sur une zone karstique, un espace géologique où les roches sont érodées depuis des millénaires par des rivières souterraines. Cela veut dire que l’eau s’y déplace en montant et descendant à travers tout un réseau de cavités, de conduits et de canaux naturels – cette géologie de la Loire fait d’elle un lieu dangereux, ou plusieurs baigneurs se sont fait emporter par les cours d’eau dans les cavités souterraines – pour ne jamais en ressortir… Il régit une aura de peur et de respect autour du fleuve qui inspire et invite à une approche d’éco-fiction.

| travail de recherche-action-création collectif, qui se pense en dehors du monde académique, et qui vise à formuler en commun des idées pour l’action (défense d’une approche de terrain engageant des formes multiples de reconnexion pour toutes les parties prenantes)

| l’esprit de désertion de l’université et de la grande ville, qui irriguent les imaginaires de certain·es, en vue de construire des futurs désirables dans des lieux à d’autres échelles (réinvestir autrement la politique locale, communale, régionale).

| défendre et déployer des imaginaires de bassin versant depuis des terrains situés (porter les enjeux biorégionaux depuis des problématiques locales, autour des questions de solidarité amont-aval).

Témoignages sur les communaux énergétiques, l’éducation populaire située et la magie

Matinée

Après le train Paris-Orléans, un peu de bus, et enfin du stop, nous arrivons sur la place principale de Bou. Dans la voiture, notre chauffeure se doutait déjà de notre destination : elle nous dit qu’il n’y a rien qui se passe là-bas, juste une bibliothèque, presque toujours fermée, une pharmacie, aussi souvent fermée et à la rigueur un tabac… « ah bah voilà il est en train de fermer ! ». Nous descendons de la voiture et sommes accueillies par la musique forte, grave et vibrante d’une cornemuse. Nous descendons et regardons autour : les apparences ne trompent pas, nous savons instantanément que les 4-5 personnes au milieu de la place sont là pour la même raison que nous : leurs habits témoignant d’un esprit pratique et d’une tendance aux activités en extérieur, les cheveux – souvent longs, décoré ludiquement d’une branche trouvé dans le coin –, les couleurs, leurs carnets et livres en main.

« Vous attendez Marin aussi ? »

« Oui. Carrément. ».

Nous n’avons presque pas le temps de regarder autour de nous, il y a d’autres personnes qui arrivent, des personnes plus âgées, des habits (et habitus) différents… des gars du coin ? Les gens se connaissent-ils ?

Des lectures à haute voix commencent à remplir l’espace après un bref tour de prénoms informel. Les bouts de textes pour inspirer à Bou s’enchainent, des poèmes, des éloges de la Loire, de ses habitant·es, un extrait des Onze de Pierre Michon, des dénonciations de « l’automobilisme » par Gaston Couté, des histoires d’autres rivières. Les différents tons de voix, hauts et bas, se répondent, naturellement, nous faisant croire pour un instant qu’il s’agit de réponses qui ne sont pas scriptées, alors que l’on déchiffre seulement après qu’il s’agit d’une nouvelle lecture qui s’enchaine à la dernière. Une femme souriante offre des tracts, sur lesquels sont imprimées trois lignes en rime sur des oiseaux qui viennent frapper à ta porte et l’invitation à la fête de fin de résidence à la Binette, lieu de rencontre au bord de la Loire. Les sons de l’espace participent aux discours, aux lectures, la cornemuse nous sérénade à plusieurs reprises servant parfois d’intermède , mais aussi d’accompagnement à la voix parlée. Pendant une lecture, un vent soudain fait tomber un lourd panneau d’affiche électorale de Marie Le Pen à 5 centimètres de la tête d’un des présents – ce qui nous amène à réfléchir à comment être debout et loin des ordinateurs permet au supranaturel et à la magie d’intervenir dans nos journées. Sales écrans voleurs de magie… A un moment, un simple programme politique est lu et nous comprenons qu’il s’agit en fait du maire de Bou, et le vieil homme à côté de lui un des adjoints. Une forte grêle nous empêche de continuer le porte-à-porte, on va se mettre à l’abri .

Après-midi

Le déjeuner commun dans la maison d’un conseiller municipal très impliqué était déjà rempli de riches conversations informelles et une manière de découvrir certains des participant·es et d’en accueillir de nouveaux. Mais l’après-midi est dédié à un long moment d’échange autour des futurs écologiques, plus spécifiquement une possible autonomie énergétique de Bou, dans « l’atelier communal », le Labo&cie (prononcez : La Boétie) et construit au début du projet par les habitant·es et autres participant·es. Quelle belle faune : des vieux résident·es de la commune, des jeunes qui vivent là depuis peu, des retraités d’EDF, le maire, des adjoints, des porteurs de projets d’Énergie Partagée, des veilles dames curieuses. La discussion est animée par une ingénieure énergéticienne ayant quitté son travail il y a quelques temps et parfois modéré par Marin qui introduit le propos. Comment répondre collectivement à un sujet épineux comme l’énergie ?

0. Mais tout d’abord, qu’est-ce que c’est l’énergie ? C’est la captation de force terrestre, c’est le soleil, c’est un changement d’état. C’est production, lumière, transport, c’est le confort, le Joule, le Watt, le Cheval, l’Ampère. C’est la magie d’appuyer sur un bouton et d’être illuminé, tout en gardant dans l’ombre l’infrastructure derrière qui le rend possible, les câbles et ses ions.

Comment sommes-nous arrivé à tout cela ? Sachant qu’il y à 100 ans à Bou on avait plus de 12 moulins, des chevaux, des centaines de bateaux qui montaient et descendaient la Loire – et surtout pas d’électricité.

1. Nous écoutons ceux qui portent encore la mémoire du moment de transition – du temps où l’électricité, le gaz, les chaudières et les appareils électroménagers ont commencé à se frayer leur place dans les maisons boumiennes. « Bah on faisait du vélo, stock de bougies, oui je me souviens il y avait une lampe à un moment, juste une ampoule – fallait faire très attention. » – « La première ressource était la noix de coco, ça arrivait en masse en bateau. Puis petit à petit il y a eu les centrales EDF qui se sont installé dans la région. Puis les gens ont bougé, ils ont trouvé des postes par là-bas ! Les salaires étaient plus hauts, tu regardais ton voisin, tu voyais qu’il avait ci, il avait ça, tu t’achetais ce que t’avais pas. Dès qu’il y avait un nouvel appareil, tout le monde le voulait. » – « Je me souviens la chaudière, les agences passaient par les maisons, faisaient de la pub, et on achetait. Faut s’imaginer que quand on chauffait au bois, ça n’a rien à voir avec chauffer au bois maintenant. On chauffait une pièce, et basta…on chauffait un four à pain dans le village pour tout le monde, le devoir du pain tournait. » Le mot tombe : « C’est devenu la société de consommation ! Comme l’a très bien montré Baudrillard ». Les esprits personnels ont été marqués par ce concept et surtout s’y sont retrouvés. D’autres termes techniques sont employés : la modernité comme processus d’éloignement d’exploitation des ressources. Entre récits personnels et entrevue de lectures marquantes, une véritable fresque des Trente glorieuses est dessinée : « Ce qu’on décrit, c’est ce qui s’est passé dans tous les villages de France, des villages qui sont sortis d’eux-mêmes », ponctue Marin. Maintenant, comment se projeter dans ces « sociétés post-extractivistes » qui nourrissent non seulement nos besoins, mais aussi un certain « confort » ?

2. Travail sur les imaginaires futurs. Les gens se séparent. Nati se retrouve avec un garçon du coin qui suit l’initiative depuis quelque temps, et a déjà des idées. Elle écoute avec plaisir. Le souci principal, vu comment c’est petit et simple, c’est la vie quotidienne. Pour Bou 2040, faudra avoir remis en commun les tâches qui consomment la majorité de notre énergie au quotidien. Partons du réseaux internet, le linge, et le four. On construit une plateforme de tout cela à La Binette, à côté de la Loire, et on tourne le tout avec les énergies du fleuve. La Binette est située à l’endroit où la Loire tourne, prenant plein de force et vélocité. Sûrement on doit pouvoir faire quelque chose avec cela ? On rendra le lieu beau, sur des pilotis – si jamais les eaux montent, on est bien. On profite de la beauté de la vue sur l’eau, mais on réinvente aussi un autre lien avec lui, qui n’est plus seulement esthétique. Pour les gens ça ne va pas être simple de renoncer à leurs écrans, on appelle le lieu « accompagnement à la déconnexion » …

De son côté Eléonore explore justement les limites des projets aux côtés d’un ingénieur retraité ayant travaillé sur les normes ISO qui et d’une jeune paysagiste. Comment dépasser les rythmes imposés par le cycle du travail à temps plein ? Comment mieux permettre une application dans une vie de village construite sur l’entraide ?

3. La dernière partie est dédiée à la restitution des imaginaires. Le jeu est central, les restitutions sont récitées, drôles et ponctuées d’interjections et de blagues. Mais la forme ne compromet pas le fond. Le travail des derniers mois se fait voir, les imaginaires sont riches en idées, aussi créatives que techniques : une maison commune pour les appareils énergivores, mais aussi des champs de chanvre qui serviront pour l’isolation, un cycle fructueux avec les maraîchers locaux, qui contribueraient à la production énergétique, tout comme pourrait le faire un bateau dédié à cela sur la Loire…

Les inconnu·es sont devenu·es des connaissances et les tensions du début se sont tassées. On observe rigoler le retraité d’EDF quand deux messieurs font une restitution en blague, en s’imaginant le jour de la voiture de Bou 2040, 11 mai, seul jour ou l’on peut aller balader nos voitures : « C’est le bordel partout, la ville devient un bouchon total ».

Pourtant, nous concluons sur une autre forme de tension : qu’est-ce qu’un imaginaire désirable à l’heure où nos enfants s’imaginent faire le tour du monde en 5 minutes ?

La journée se termine avec une vingtaine de citoyen·es. Il est l’heure de renter à la maison boire un coup : il est temps de se détendre, mais le travail de l’après-midi continuera à faire travailler les esprits. Demain, cinq millions d’électeurs iront voter. Il n’est plus trop clair qui arrivera à changer le monde.

Ce qu’on peut retenir pour les chantiers-pluriversité

L’importance et l’efficacité de l’ethnographie et l’éducation populaire à tisser des liens avec un lieu ; l’importance de se situer éventuellement, de matérialiser l’école qu’on souhaite et vraiment faire le pari de l’insertion dans un lieu, une histoire, une dynamique locale nous permettant de couper nos dépendances aux infrastructures de déracinement (TGVs et compagnies). L’éducation populaire est donc située dans un lieu de commun – dans tous les sens du terme – qui rassemble les points de vue et avis différents, qui créée la possibilité de discussions entre autres et qui met au centre les enjeux d’inclusivité.

En savoir plus

Site et image principale :https://bou2040.fr

Schaffner, M., Rollot, M., Guerroué, (2021). Les Veines de la Terre. Editions Wildproject.

Krenak, A. (2020). Idées pour retarder la fin du monde. Éditions Dehors.

Les écoles libertaires de la guerre d’Espagne 1. Escuela moderna

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?

Le 27 juillet 1936, sous la pression de la rue, le gouvernement catalan annonce, par décret, la constitution du CENU (Conseil de L’École Nouvelle Unifiée). L’éducation sera l’un des domaines où les révolutionnaires interviendront avec le plus de dynamisme, notamment dans l’objectif de soustraire l’assise et l’influence de l’Église dans ce domaine. Les révolutionnaires s’appuieront sur les pratiques de Francisco Ferrer. La CENU sera l’organe qui permettra de réorganiser l’école de fond en comble. En effet, la situation en Espagne est critique en 1936 : le taux d’analphabétisme est de 52%, et 60% des enfants ne sont pas scolarisés. À cela s’ajouteront les élèves des écoles confessionnelles fermées au moment de la révolution. La CENU tentera de mettre en œuvre son mot d’ordre « pas un enfant sans école ». Pourtant, les contraintes matérielles sont importantes car les locaux et les enseignants font défaut. Les organisations ouvrières seront sollicitées pour apporter leur aide. Le syndicat du bâtiment proposera un plan d’urgence de construction d’écoles, tandis que celui des transports s’organisera pour que tous les enfants puissent se rendre gratuitement dans des écoles hors de Barcelone et des combats. Ce déplacement est aussi motivé par la volonté de mettre en contact les enfants des villes avec la nature et leurs camarades à la campagne. Aussi, ces écoles pourront en partie servir à répondre aux besoins des populations pendant la guerre. Les enfants apprendront donc à cultiver dans des petits potagers pédagogiques à la fois pour apprendre des savoirs jugés comme utiles et serviront à la satisfaction de besoins alimentaires des populations catalanes. Un an plus tard, le CENU aura engagé 4700 maîtres d’écoles en catalogne, et aura quasiment doublé leur salaire. Dans le même temps, 82 515 enfants ont été inscrits soit une augmentation de la scolarisation ayant plus que doublé. Les orphelinats disparaissent également, parce que les enfants qui y résidaient sont mêlés aux autres, et finissent par appartenir aux communautés. La séparation artificielle qu’avait opérée l’église est donc abolie.

La question de l’école a toujours été centrale dans la pensée et les organisations anarchistes. Dès le départ, les anarchistes se sont donné les moyens de se former, créer des pédagogies nouvelles, pour les enfants et les adultes, avec l’objectif de s’émanciper des doctrines religieuses et bourgeoises. Au début du 20e siècle, le mouvement anarchiste se fragmente, et de plus en plus de personnes s’intéressent au courant de l’anarchisme individualiste, qui, ne croyant plus aux rêves de révolution, ou pensant que quand bien même celle-ci aurait lieu, rien ne nous permet de dire qu’elle donnera naissance à une société libre et égalitaire. Les individualistes préconisent une existence entière dès maintenant. Se formeront des groupes de libertaires bohèmes, qui veulent travailler de leur main et de leur tête, pour devenir des humains complets, qui veulent la vie bonne ici et maintenant. Les anarchistes individualistes mettront donc en pratique des alternatives de vies concrètes. Malgré tout, de nombreuses expériences communautaires et communales échouent, les anarchistes individualistes et les anarcho-syndicalistes se mettront d’accord sur le fait qu’il faut reprendre le mal à la racine, puisqu’il semble difficile de faire monde ensemble depuis les socialisations qui sont celles des anarchistes à cette époque. Changer la société, c’est changer l’individu, et l’école bourgeoise inculque dès l’origine des valeurs autoritaires. Il faut donc se réapproprier l’école. L’une des grandes figures anarchistes de l’éducation sera Francisco Ferrer, qui inventera « l’escola moderna », l’école moderne. L’école moderne a de grandes exigences d’élévation intellectuelle, sensorielle et physique, ne négligeant ainsi aucun aspect de la vie (peut être moins spirituelle ?). Francisco Ferrer parlera d’éducation intégrale, c’est-à-dire intellectuelle et manuelle, pour que tout le monde puisse apprendre à plus ou moins tout faire. L’école moderne sera séculaire, à destination des enfants et des adultes, et basés sur des relations égalitaires entre les élèves et les professeurs. L’école moderne donnera lieu à un véritable mouvement, dont Ferrer continuera d’être la figure prépondérante. Ces écoles effraient autant l’église que la bourgeoisie, et Francisco Ferrer sera condamné à mort à la première occasion venue. Il sera accusé, à tort, d’avoir organiser la grève générale de Barcelone de 1909 et il sera exécuté en octobre de la même année. Son exécution provoquera des émeutes partout dans les grandes villes, notamment européennes.

La guerre d’Espagne qui commence en juillet 1936 reste à ce jour la plus grande expérience d’organisation sociale fondée sur des principes anarchistes. Bien avant 36, syndicats et organisations libertaires s’étaient dotées d’écoles ou de cours du soir, à l’image de Ferrer et des individualistes, qui n’attendaient plus la révolution pour mettre en actes les principes anarchistes. L’expérience du communisme libertaire espagnole sera freinée par la contre-révolution à l’initiative des républicains modérés et des staliniens dès 1937. Ce sera finalement en mars 1939 que les anarchistes seront forcés d’abdiquer, quand les troupes de Franco entreront à Barcelone, soutenues par les puissances occidentales. L’expérience d’un anarchisme réellement existant est brève certes, mais c’est l’expérience la plus importante à ce jour. Durant ces trois années se sont intensifiées et multipliées les expériences déjà à l’œuvre en Catalogne durant les décennies qui ont précédé la Guerre d’Espagne.

Le programme du CENU est de mettre en œuvre une révolution pédagogique. D’abord, celle-ci se veut en opposition à l’éducation d’hier, essentiellement tenue par l’église, dont les tares étaient très nombreuses : internats, maisons de corrections et casernes. Tout ceci disparaitra, et avec, la notion de châtiment associé à l’école. L’École Nouvelle se veut détachée des traditions autoritaires. En ce sens, cette école ne veut pas non plus enrôler la jeunesse. Il ne s’agit pas de fabriquer des petits anarchistes. Ces écoles libertaires ont d’abord pour objectif de respecter l’entière liberté aux enfants, et sont critiques de la façon dont l’école a historiquement modelé l’esprit de l’enfant selon ses normes et ses dogmes, exigeant avant tout des élèves une forme de servilité. Juan Puig Elias, président du CENU, écrira dans L’Espagne Antifasciste, qu’il s’agit pour l’enfant de « Développer d’une façon graduelle et harmonieuse toutes et chacune de ses facultés. Quand il sera grand, il aura nos idées, si celles-ci sont les meilleures, ou bien il ira plus loin, si elles sont fausses ou mesquines ».

Matériellement, le programme de la CENU cherche un équilibre entre l’acquisition d’une culture émancipatrice et des savoirs pratiques. Sans partir des classes d’âge mais plutôt des rythmes de chaque élève, il s’agit d’une scolarisation continue pour tous de la maternelle au collège pendant 15 ans, la « polytechnique basique », et viennent ensuite les écoles « supérieures » (Polytechniques et Universités) qui peuvent aussi accueillir des personnes n’étant pas allées à l’école durant leur jeunesse.

En vérité, les écoles auront beaucoup d’autonomie et fonctionneront selon leurs principes. Plusieurs écoles héritières des pédagogies de Ferrer se fédèrent, sous l’égide de la CNT (confédération nationale des travailleurs, syndicat le plus influent pendant la guerre d’Espagne) pour tenter d’aller encore plus loin que le CENU. Les écoles de cette fédération régionale sont autogérées, c’est-à-dire qu’elle ne nécessitent pas de directeur. Un responsable politique de la CNT relate en juillet 1937 que « « L’organisation interne est régie par la démocratie la plus absolue. Tous les problèmes qui se présentent sont résolus par des assemblées communes d’enfants et de professeurs. On comprend facilement qu’avec ce procédé il n’y ait besoin d’aucun directeur ». Cette fédération d’une centaine d’école et de 1200 élèves s’est donné comme objectif de coordonner les anciennes écoles alternatives qui, grâce à la révolution, pourront reprendre de la vigueur.

Les syndicats aussi s’emploieront à continuer leurs activités éducatives, voir même à les intensifier. Ils mettront à disposition des élèves des bibliothèques, des ateliers, des jardins d’essais, des élevages de divers animaux, du matériel de cinéma que les enfants gèrent par eux-mêmes. Chaque enfant peut avoir sa propre table personnalisée, et l’enseignant se retrouve non pas sur un pupitre mais au milieu de la classe parmi ses élèves.

Dans les maternelles, les institutrices (ce seront presque toujours des femmes) ont pour mission de laisser les enfants jouer, et de les mettre en contact avec la nature. Chaque école doit obligatoirement avoir un jardin et un potager. Les pupitres aussi seront différenciés, pour respecter l’individualité et l’expression de chaque enfant.

Ce que l’on peut retenir pour les chantiers-pluriversité

L’expérience des écoles libertaires pendant la Guerre d’Espagne donne à voir un anarchisme existant, freiné par Franco et les autres puissances européennes. La Catalogne, pendant cette période, attirera des révolutionnaires du monde entier, fascinés par la possibilité de mettre en œuvre à une si vaste échelle les principes anarchistes. Cette expérience donne à voir une volonté collective de purger l’école de tout forme d’autoritarisme en vertu d’une liberté à restituer aux enfants. Pour autant, l’idée de liberté ici développée n’a rien à voir avec celle que pourrait défendre les modernisateurs. La liberté a été ancrée dans la subsistance, parce que l’autonomie politique de la Catalogne ne pouvait continuer sans autonomie matérielle. Les élèves apprenaient donc, en partie, des savoirs de subsistance, du moins des savoirs qui leur permettaient de soutenir leur communauté.

Cette expérience nous donne aussi à voir l’importance jouée par les organisations anarchistes et les organisations ouvrières en termes de structuration et de capacité à prendre en charge par elles-mêmes les besoins d’éducation. En cela, elle donne à voir les capacités du mouvement social à instituer. Sans les bases extrêmement solides de la CNT avant la révolution, l’expérience aurait été tout autre. Puig Elias le dira lui-même à un journaliste de Tierra y Libertad qui lui demander si les essais ont donné de bon résultat, ce à quoi il répondra : « Oh, c’est indiscutable ! Mais tu fais une erreur. Pour nous, ceci n’est pas un “essai”. Durant presque vingt ans, nous avons essayé dans la clandestinité et perfectionné nos méthodes ».

Enfin, les anarchistes ont ceci d’intéressant qu’ils se méfient d’eux-mêmes, et de leur propre pouvoir sur les enfants. Ils ont une telle méfiance à l’endroit de l’autorité illégitime y compris dans l’éducation, que leur réflexion sur l’éducation comporte une réflexion sur les risques d’endoctrinement. Il ne s’agit donc pas de fabriquer de bons petits anarchistes, mais de tenter de faire des hommes libres, en espérant que ceux-ci adhèrent à l’organisation sociale, et puissent l’enrichir de leurs nouvelles perspectives.

En savoir plus

Sylvain WAGNON, « L’éducation libertaire, xixe-xxe siècle » : https://ehne.fr/fr/encyclopedie/th%C3%A9matiques/%C3%A9ducation-et-formation/%C3%A9ducations-politiques-%C3%A9ducations-%C3%A0-la-politique/l%E2%80%99%C3%A9ducation-libertaire-xixe-xxe-si%C3%A8cle

Espagne 36, l’école fait sa révolution http://www.cnt-f.org/nautreecole/?ESPAGNE-36-l-ecole-fait-sa#nh20

1937 : Éducation et émancipation chez les anarchistes espagnols, UCL https://www.unioncommunistelibertaire.org/?1937-Education-et-emancipation-chez-les-anarchistes-espagnols

Serge Salaun, L’École primaire de la République en guerre (1936-1939) : https://books.openedition.org/pufr/5223?lang=fr

Ricardo Fernández Rodríguez, « Francisco Ferrer y Guardia : une vie de combat libertaire et maçonnique » : https://www.cairn.info/revue-humanisme-2010-1-page-91.htm

Source de l’image principale : https://www.unioncommunistelibertaire.org/?1937-Education-et-emancipation-chez-les-anarchistes-espagnols

Les écoles libertaires de la guerre d’Espagne 2. Mujeres libres

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?

Les écoles libertaires de la guerre d’Espagne s’inscrivent dans un mouvement massif et durable d’éducation populaire, conduit par les militants anarchistes depuis la seconde moitié du 19e siècle, depuis les quartiers populaires et ouvriers jusqu’aux campagnes. Ce mouvement a transformé en profondeur tout une partie de la société espagnole sur des décennies, en permettant de politiser et de souder les collectifs, mais aussi de développer des méthodes de pédagogie et des capacités organisationnelles extraordinaires. Poursuivi tant bien que mal malgré l’Eglise et la répression militaire, ce mouvement a culminé avec la révolution de 1936 puis s’est maintenu tant bien que mal pendant la guerre civile, avant d’être écrasé en 1939 avec le début de la dictature de Franco. Pour simplifier, on peut distinguer trois grands courants de ce mouvement : les écoles rationalistes à destination des enfants (cf. fiche Écoles libertaires 1), les athénées à destination des classes laborieuses, et le groupe féministe des Mujeres libres (Femmes libres).

Apparus en Espagne au 19e siècle, les athénées furent appropriés dans un second temps par les syndicats anarchistes (CNT, FAI) pour devenir des lieux culturels à destination des classes laborieuses (alphabétisation, lecture, discussions politiques, théâtre, éducation sportive et sexuelle, excursions…). Mixtes en principe, ils ont dans les faits négligé les femmes, dont la condition n’était pas considérée. Les Mujeres libres sont nées d’une double nécessité d’éduquer et de politiser les femmes – et surtout de les « encapaciter » comme on le verra – face à une société violemment patriarcale et dans un mouvement anarchiste majoritairement machiste.

Puissant mouvement d’éducation féministe, tardivement formé et relativement éphémère en comparaison des athénées et des écoles rationalistes, le groupe des Mujeres libres a vu le jour en 1936 sous l’impulsion de trois femmes : Lucia Sanchez Saornil (1895-1970), Mercedes Comaposada Guillén (1901-1994) et Amparo Poch i Gascon (1902-1968). Il s’est d’abord constitué autour de leur revue Mujeres libres, dont il a pris le nom, dans laquelle de nombreuses anarchistes féministes se sont exprimées – dont Emma Goldman, américaine d’origine russe. Portant des revendications féministes radicales (bien que non homogènes), cette revue a largement contribué à documenter et à critiquer la condition des femmes, à remettre en question le patriarcat ou le mariage en plus du capitalisme, de l’église et de l’armée. Au fil de ses 13 numéros, elle a façonné l’image de femmes émancipées, à la fois soudées et autonomes, devant sortir de leur condition de mère-épouse assignées au foyer sous l’autorité des hommes, même au sein des syndicats anarchistes.

Mais Murejes libres fut avant tout un très large mouvement d’éducation, de formation et d’organisation à destination des femmes (20000 ou 30000 affiliées selon les chiffres, et bien plus encore de femmes concernées), en particulier des classes ouvrières et paysannes. Il s’étendit des quartiers et usines des grandes villes – Barcelone puis Valence et Madrid – jusque dans les villages et les campagnes. L’objectif était d’encapaciter (encapacitar) les femmes, c’est-à-dire de leur donner toutes les compétences dans chacun des domaines de la vie pour s’émanciper des dominations, par un apprentissage aussi complet que possible, aussi bien théorique que pratique. L’instruction élémentaire (alphabétisation, langues étrangères, littérature, mathématiques, etc.) se mêlait à la formation intellectuelle favorisant autant la culture générale que la réflexivité dans des domaines tels que la politique, l’histoire sociale, l’économie, le droit ou l’éducation physique et sexuelle. Quant à l’« apprentissage par la pratique », c’est sans doute l’une des plus grandes réalisations des Mujeres libres : les femmes avaient accès à des formations d’infirmières ou de chauffeuses, aussi bien qu’à des formations en textile et couture, en mécanique, en électricité ou en métallurgie. Le mouvement fut également à l’initiative de la création de fermes pédagogiques et expérimentales pour apprendre aux femmes l’agriculture et l’élevage. Pour être adaptées à toutes les femmes des villes et des campagnes, ces formations se déclinaient en cours du soir aussi bien qu’en apprentissages continus.

À ces compétences théoriques et pratiques il faut ajouter la très grande place accordée aux méthodes d’organisation. Horizontaux, autonomes et majoritairement autoformés, les groupes de femmes des villes, quartiers ou villages étaient subdivisés en sections de travail, et les femmes étaient invitées à monter elles-mêmes des groupes, les formées devenant formatrices. Cette organisation a fait que les Mujeres libres ont pu, à mesure que la guerre civile empirait, réagir et s’organiser en conséquence, récupérant de nombreuses fonctions jusque-là surtout dévolues aux hommes. On vit par exemple la première conductrice de tramway officier à Barcelone, ce qui fut considéré comme une victoire. Cependant à mesure que la guerre civile se poursuivait et que le mouvement révolutionnaire se transformait, en un sens, en un effort de guerre, les groupes de militantes ont souffert d’une répression féroce et croissante. De nombreuses sections furent dissoutes. Il faut ajouter à cela des conflits permanents au sein même du courant anarchiste, les syndicats et la plupart des hommes accusant les groupes féministes de désunir le mouvement (Mujeres libres ne fut pas reconnu par la CNT, et ne fut que tardivement soutenu par la FAI). L’arrivée de la dictature en 1939 terrassa les Mujeres libres, dont certaines des figures s’efforcèrent de maintenir l’existence précaire depuis leur lieu d’exil (France, Angleterre, etc.).

Bien qu’ayant été un mouvement féministe puissant, radical et novateur, Mujeres libres a connu de sérieuses limites à son action et à son influence. En plus de la répression et des conflits internes, certains de ses combats fondamentaux ont même échoué. Par exemple, l’effort déployé pour l’éducation sexuelle et les appels à la liberté amoureuse lancés dans la revue ne se sont pas réalisés pour les femmes, qui continuaient à être contrôlées et dominées par des hommes, y compris dans les syndicats (alors même que les hommes ont profité d’une liberté sexuelle certaine). Mujeres libres n’en fut pas moins un mouvement profondément original, par son caractère féministe prolétarien (par différence avec le féminisme des élites bourgeoises), qui marqua profondément ses militantes. La politologue Martha Ackelsberg, qui a rencontré certaines de ces femmes, commente : « La joie de vivre et le sentiment d’accomplissement qu’elles ressentaient étaient palpables, alors même qu’elles décrivaient ces activités cinquante ans plus tard ».

Ce que l’on peut retenir pour les chantiers-pluriversité

Le mouvement anarchiste en Espagne fut en un sens un vaste mouvement d’éducation populaire et politique. La lente imprégnation par les idées anarchistes, sur des décennies et dans les villes comme dans les campagnes, a permis à une partie du peuple espagnol de résister à l’autorité de l’Eglise, de l’Etat et des militaires, a préparé la révolution de 1936 et a rendu possibles les changements sociaux – éphémères mais radicaux – qui en ont découlé. Avec leur conscience aiguë de ce lent travail collectif de formation, les Mujeres libres en ont fait, en plus d’un moyen d’émancipation et de résistance aux oppressions subies par les femmes, un terreau de préparation aux évènements brutaux. Ce qui leur a permis, à mesure que la guerre civile avançait, de s’organiser avec courage et efficacité lorsqu’il a fallu s’organiser pour accueillir, nourrir et protéger des réfugié-es, voire se battre sur le front. Elles sont même parvenues à tirer parti du contexte chaotique de la guerre pour arracher des libertés supplémentaires, dans un environnement qui leur était souvent bien plus hostile que l’image de la révolution de 1936 ne le laisse entendre.

Cela grâce aux deux principes fondamentaux cités plus haut : l’apprentissage par la pratique et l’encapacitation (capacitación). L’apprentissage par la pratique a favorisé l’appropriation des différentes activités de la vie courante et la critique sociale. En articulant l’instruction élémentaire et la culture politique avec toutes les dimensions de la subsistance (de l’agriculture à la conduite des machines en passant par la puériculture), ces activités devenaient en elles-mêmes des moyens d’émancipation, de résistance et de préparation (à la révolution et à la guerre). Quant à la capacitación, Martha Ackelsberg la définit ainsi : « une combinaison de prise de conscience et d’autonomisation (au sens de se développer et d’avoir confiance en ses propres capacités) est probablement ce qui s’en rapproche le plus ». En tant qu’objectif de permettant la connaissance et la maîtrise de sa propre vie, on peut dire que cette idée traversa tout le mouvement d’éducation populaire anarchiste en Espagne, mais elle prit un sens plus fort encore avec la situation spécifique des femmes, objets de dominations croisées (sexuelle, économique, culturelle…). La capacitación constitue un précédent remarquable, comme le remarque encore Martha Ackelsberg, aux idées des écoféministes, formulées bien plus tard.

En savoir plus

Liens

Nicole Beaurain et Christiane Passevant, « Femmes et anarchistes : De Mujeres libres aux anarchaféministes », L’Homme et la société n°123-124 https://www.persee.fr/doc/homso_0018-4306_1997_num_123_1_2880

Miguel Chueca, « Une force féminine consciente et responsable qui agisse en tant qu’avant-garde de progrès (I & II) » https://agone.org/aujourlejour/-une-force-feminine-consciente-et-responsable-qui-agisse-en-tant-quavant-garde-de-progres- + https://agone.org/aujourlejour/-une-force-feminine-consciente-et-responsable-qui-agisse-en-tant-quavant-garde-de-progres-ii

Les 13 numéros de la revue Mujeres libres (en espagnol)

Livres

Martha Ackelsberg – Free Women of Spain. Anarchism and the Struggle for the Emancipation of Women (traduit en français par Alain Thevenet et Marianne Enckell : « La vie sera mille fois plus belle ». Les Mujeres libres, les anarchistes espagnols et l’émancipation des femmes, Atelier de création libertaire, 2010)

Hélène Finet (coord.), Libertarias. Femmes anarchistes espagnoles, Nada, rééd. 2021 ; voir notamment l’article d’Ana Armenta-Lamant Deu, « L’éducation dans la revue Mujeres libres : une nécessité pour l’émancipation des femmes »

Mary Nash, Femmes libres – Mujeres libres, Espagne 1936-1939, La pensée sauvage, 1977

Édouard Waintrop, Les anarchistes espagnols (1868-1981), Denoël, 2012

L’Université de la Terre (CIDECI-UniTierra)

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?

Le Centre Indigène de Formation Intégrale (Centro Indígena de Capacitación Integral) ‘Fray Bartolomé de las Casas’ et l’EZLN (Armée Zapatiste de Libération Nationale), à partir des années 1980, jusqu’à présent, à San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Mexico. Le CIDECI commença comme une série de centres de formation communautaire situés dans quelques localités rurales éloignées du Chiapas. Puis, ces centres furent ultérieurement rassemblées dans la périphérie de San Cristobal de las Casas et, en 2005, le projet s’installa définitivement dans son emplacement actuel : une parcelle d’environ 20 hectares dans un quartier semi-rural de la ville où des bâtiments bas en terre, des potagers et des sentiers de pierres furent érigés par leurs usagers au fil des années. Au moins depuis 1994, avec le soulèvement zapatiste et le chemin de l’autonomie et la résistance ouverte par le mouvement, le CIDECI se présente comme un projet pour accompagner la construction de l’autodétermination et de la démocratie radicale. Aujourd’hui, il est aussi connu comme l’Université de la Terre (CIDECI-UniTierra) : à savoir, un point de convergence entre des ateliers de métiers pour renforcer la subsistance des communautés autochtones et des lectures, des rencontres, des analyses et des discussions interculturelles sur l’histoire et le présent du Chiapas, les mouvements sociaux ailleurs et l’ouvre critique de penseuses et penseurs comme Vandana Shiva, Immanuel Wallerstein et Ivan Illich. En 2019, l’affinité, le soutien réciproque et le rapprochement progressif à l’Armée Zapatiste de Libération Nationale (EZLN) transformèrent le CIDECI-UniTierra en l’un des caracoles zapatistes, c’est à dire l’un des sièges des Conseils de Bon Gouvernement, les organes de gouvernement autonome de l’EZLN.

Le CIDECI-UniTierra est placé aux marges de San Cristóbal de las Casas, au pied des montagnes. Les bâtiments sont bien soignés et entretenus, très humbles et colorés, avec beaucoup de peintures murales. Il y a des fleurs et de la verdure partout et des sentiers en petites pierres blanches qui se dressaient en plusieurs directions. Une cantine, une petite maison-bureau dédiée à l’administration-coordination du lieu, plusieurs baraques de diverses tailles pour héberger les ateliers de formation, quelques dortoirs, une chapelle, des poulaillers, des terrasses agricoles, un étang, une bibliothèque-salle de séminaires, des dépôts d’archives et un grand auditorium donnent forme à un centre de formation qu’avec ses puits d’eau, ses panneaux solaires et son système de traitement d’effluents opère en autonomie, sans dépendre des infrastructures et les services publics de l’État.

Apprentissage pour la subsistance

Le cœur du CIDECI-UniTierra se trouve dans plus de 20 ateliers de formation qui sont situés dans les divers bâtiments du centre. Ce sont des ateliers de métiers qu’on pourrait regrouper en cinq catégories principales :

– la ferme intégrée : l’agriculture, l’élevage à petite échelle, la sylviculture, la pisciculture, la floriculture et la production de champignons

– les ateliers techniques : la charpenterie, le forgeage, l’électricité, l’électronique-radio, la mécanique automobile, la maçonnerie, la fabrication de chasseurs et d’instruments musicaux

– les ateliers artisanaux : la poterie, le tissage de fils et de tissus, la coupe et la couture, la sérigraphie, le graphisme et la peinture

– le module d’alimentation et de santé : la cuisine, la boulangerie, le traitement du maïs et l’élaboration de tortillas, mais aussi l’herboristerie, l’odontologie et l’infirmerie

– le secteur d’hébergement et de services : l’apprentissage de l’informatique, la musique, la mécanographie et l’atelier d’alphabétisation.

Les échanges interculturels et la réflexion critique

Tous et toutes les cursantes « internes » (c’est-à-dire qui habitent sur place) suivent un séminaire hebdomadaire de discussion et d’analyse collective sur la situation passée et présente du Chiapas, et sur les luttes et les mouvements du Mexique et le reste du monde. Le débat intégral sur l’actualité est mené en espagnol (la langue commune qui permet les échanges interculturels), mais avec des traductions et des comptes rendus en tzeltal, tsotsil ou d’autres langues de la région. D’un côté, l’idée n’est pas d’apporter des « solutions » à des « problèmes », mais simplement d’apprendre ensemble des expériences diverses de résistance ; de l’autre, il s’agit d’un renforcement collectif du sens de communauté : ce sont ces discussions, avec la mise en perspective du pari politique du CIDECI-UniTierra orienté vers l’autonomie communautaire (mais sans tomber dans des mécanismes d’endoctrinement idéologique), qui permettent aux participants de mettre en valeur le travail coopératif et du tissage du commun. Parallèlement, il y a aussi des cercles de lecture ouverts à ceux et celles intéressés autour de l’œuvre intellectuelle de certains auteurs critiques comme Ivan Illich ou Immanuel Wallerstein. Et occasionnellement il y a aussi des cycles de conférences avec des invité.e.s et des grandes rencontres ou des festivals publics souvent organisés par l’EZLN.

L’entre-subsistance, les alliances de solidarité et l’art d’habiter

Le CIDECI-UniTierra est partiellement financé par des appuis solidaires nationaux et internationaux (surtout en ce qui concerne l’attribution de ressources pour les microprojets des cursantes qui se sont formés sur place). La maintenance de l’espace est garantie par les mêmes participants : elles et ils s’organisent une fois par semaine pour entretenir collectivement le lieu et les produits issus de leurs pratiques dans les divers ateliers sont fréquemment réutilisés en interne – les légumes cultivés et le pain cuit sont mobilisés pour la cantine, les meubles de l’atelier de charpenterie placés dans la bibliothèque, et les tissus des pratiques de coupe et coudre transformées en des rideaux pour la salle de séminaires, par exemple. La variété des formations devient donc une contribution fondamentale à la construction de leur autonomie. Par ailleurs, même si les cursantes ne dépensent rien pour se former et vivre sur place (le CIDECI-UniTierra est radicalement non-payant) parfois certain.e.s amènent de manière volontaire des contributions de leurs villages, habituellement des fruits ou des récoltes saisonnières comme le maïs ou les haricots. Ces apports sont ultérieurement mis à disposition pour l’usage collectif à travers de la cuisine qui fonctionne à son tour avec des responsabilités partagées et rotatives.

Ce qu’on peut retenir pour les chantiers-pluriversité

Communauté ouverte d’apprentissage anticolonial : L’accès est ouvert à tous ceux et toutes celles qui veulent apprendre, sans différenciation d’âge ou de génère, sans aucun examen d’admission et aucune exigence préalable de diplôme ou de justificatif du niveau d’études, mais la priorité est donnée aux personnes provenant des communautés autochtones de la région. Le nombre des participants est très variable : de 60 habitants dans les époques de fêtes ou des saisons agricoles, jusqu’a 250, 400, même 900 par année dans certains cas. Pour s’inscrire, il suffit de présenter un certificat de naissance ou un autre type de pièce d’identité et une lettre d’appui/recommandation issue de l’assemblé communautaire. Ces critères ne sont pas pour autant des critères formels et rigides : la participation de chacun, chacune est traitée cas par cas, face à face, avec l’accompagnement proche de la coordination. Comme il y a une proximité explicite avec le mouvement zapatiste, beaucoup des personnes qui arrivent au CIDECI-UniTierra viennent des communautés zapatistes, mais il y’en a aussi d’autres communautés non zapatistes ou même des quartiers périphériques de San Cristobal. Certain.e.s habitent sur place et d’autres passent seulement la journée pour suivre les ateliers. Il n’y a pas de durée établie, elles ou ils peuvent rester un mois, six mois, un an, quatre ans, partir et revenir autant de fois et quand elles ou ils veulent. Les personnes arrivent pour se former dans un ou plusieurs domaines spécifiques et partent quand elles en ont besoin ou quand elles estiment pertinent.

Non-hiérarchique : au CIDECI-UniTierra il ne s’agit pas d’enseignants qui transmettent des contenus a des élèves : les capacitadores (formateurs, facilitateurs) partagent leur expérience dans tel ou tel domaine d’une façon à la fois libre et personnalisée et les cursantes (apprentis, stagiaires) apprennent à partir d’un système d’entraide (celles ou ceux qui ont déjà acquis un peu plus d’expertise aident leurs compagnons à avancer). Dans plusieurs cas, les capacitadores sont en fait des anciens cursantes qui sont restés au CIDECI-UniTierra pour partager leurs savoir-faire. C’est non-hiérarchique aussi dans le sens qu’il n’y a pas une corrélation âge-niveau : le même atelier peut être suivi simultanément par des enfants de 12 ans et des personnes âgées.

Aprofessionel : il ne s’agit pas non plus de la professionnalisation certifiée pour entrer dans le marché du travail, mais plutôt de l’apprentissage continu des métiers qui permettent aux gens de lancer leurs propres projets et garantir leur subsistance : en lieu de diplômes ou de certificats de scolarité, le centre ouvre un espace de formation où chacun.e peut décider quand elle ou il a acquis ce qu’elle ou il venait chercher ; et quand les gens rentrent dans leurs communautés d’origine, le CIDECI-UniTierra essaie de fournir les outils, les matériaux et les ressources minimales pour qu’elles ou ils puissent commencer leur microentreprise et partager à d’autres personnes leur expérience.

Adisciplinaire : il n’y a pas de spécialisation exclusive par des parcours prédéfinis et il n’y a pas de mécanismes de contrôle pour évaluer les « connaissances » apprises. Les gens suivent les ateliers qui les convenaient le mieux (en général un ou deux, parfois trois, mais pour des contraintes de temps non pas plus) et peuvent changer à volonté. Si quelqu’un ou quelqu’une veut apprendre quelque chose qui n’est pas encore compris dans l’offre du centre, la coordination du CIDECI-UniTierra cherche les personnes propices et les moyens pour ouvrir le nouvel atelier. Adisciplinaire également parce qu’il n’y a pas d’examens pour évaluer les connaissances des cursantes ou d’autres mécanismes de pointage compétitif ou de supervision pour distinguer ceux-qui-savent de ceux-qui-ne-savent-pas. D’ordinaire il y a trois niveaux d’expertise par atelier, mais le passage d’un niveau au suivant est fait plutôt à partir d’exercices pratiques et des travaux de qualité, lorsque la ou le cursante sent que c’est le moment d’avancer.

Asalarial : même si les capacitadores reçoivent une contribution monétaire pour leur travail, l’échange n’est pas conçu comme une relation de dépendance employé-employeur basée sur un contrat de recrutement potentiellement remplaçable, mais plutôt comme un lien de solidarité réciproque avec des participants engagés dans le projet pédagogique et politique.

En savoir plus

Site web des séminaires de l’Université de la Terre : https://seminarioscideci.org/

Site YouTube des séminaires : https://www.youtube.com/channel/UCe-fnodJyn0CTfv2wfItJaQ

Entretien avec le coordinateur du centre (2005 ; anglais/espagnol) : https://inmotionmagazine.com/global/rsb_int_eng.html

Charte de l’organisation (2010 ; espagnol) : https://inmotionmagazine.com/global/global_pdfs/SIIDAE_5.pdf

Témoignages/récits extérieurs :

– https://enlivenedlearning.com/2013/01/16/visiting-another-unitierra-in-san-cristobal-chiapas/

– https://silviadistopia.wordpress.com/2015/03/05/autonomia-y-aprendizaje-en-cideci-unitierra/

– Déclaration de l’EZLN sur la création du caracol Jacinto Canek : https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2019/08/28/communique-du-ccri-cg-de-lezln-et-nous-avons-brise-lencerclement/

Premier Congrès Indigène du Chiapas :

Le Laboratoire d’imagination insurectionnelle

Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?

Jay Jordan et Isabelle Fremeaux (co-fondateur·ice·s), rejoint·e·s par une multitude de personnes se joignant aux diverses expérimentations au gré des mobilisations, thèmes, compétences requises, etc, depuis 2004… au plus longtemps possible !

Le Laboratoire d’imagination insurrectionnelle a vu le jour dans un squat londonien, et depuis a organisé plus une cinquantaine d’expérimentations (terme qu’illes préfèrent à celui de « projet » et surtout à « œuvre », car illes font des propositions sans savoir ce qui émergera), dans une multitude de contextes européens très divers (mouvements sociaux, squats, camps climat, écoles d’art et/ou de théâtre, institutions culturelles, universités, etc). Au cours des années, le Labo a, entre autres, ourdi la désobéissance de masse à vélo pendant le sommet des Nations unies sur le climat à Copenhague (COP15), parcouru le Royaume-Uni pour recruter une armée de clowns rebelles, construit un phare illégal à la place d’une tour de contrôle d’aéroport, lancé une régate de radeaux rebelles pour bloquer une centrale à charbon et refusé d’être censuré par le musée Tate Modern de Londres.